TOKUNOSHIMA THE BULLFIGHTING ISLAND

闘牛島 徳之島

“TOKUNOSHIMA THE ISLAND OF BULLFIGHTING”

Tsunaki Kuwashima

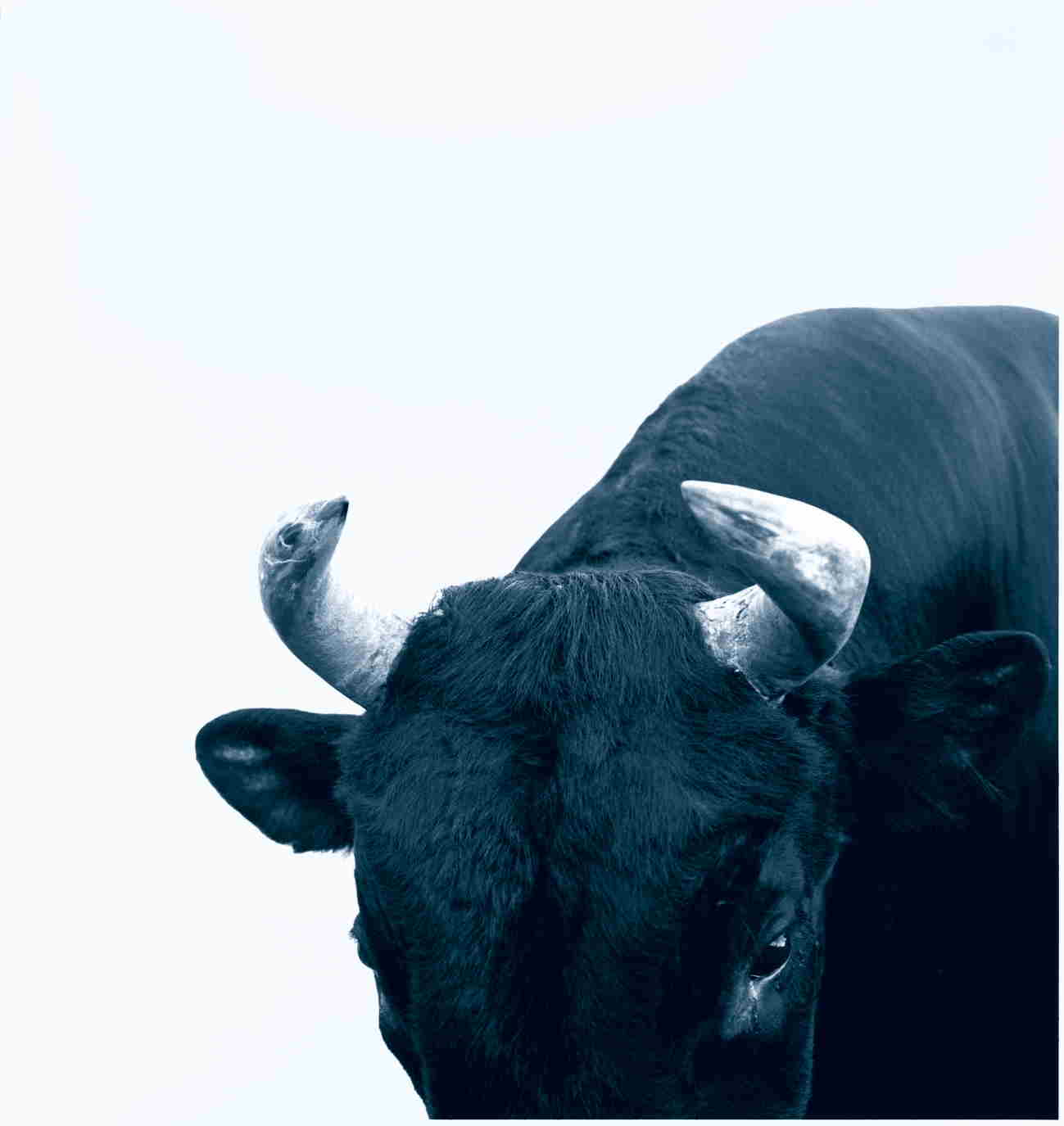

When I watch bullfighting of Tokunoshima, I can take in existence of own ancestral hot DNA of ancient times clearly. The bullfighting is the figure which came over with our ancestor of our own to a flow of the Kuroshio Current that is hotter than a distance of the Pacific. We ancestor was going to make “power” and “the beauty” not to be able to measure to entrust the figure of the cows which clashed with every effort each other with own greed and wish entirely, and to dwell in them our one.

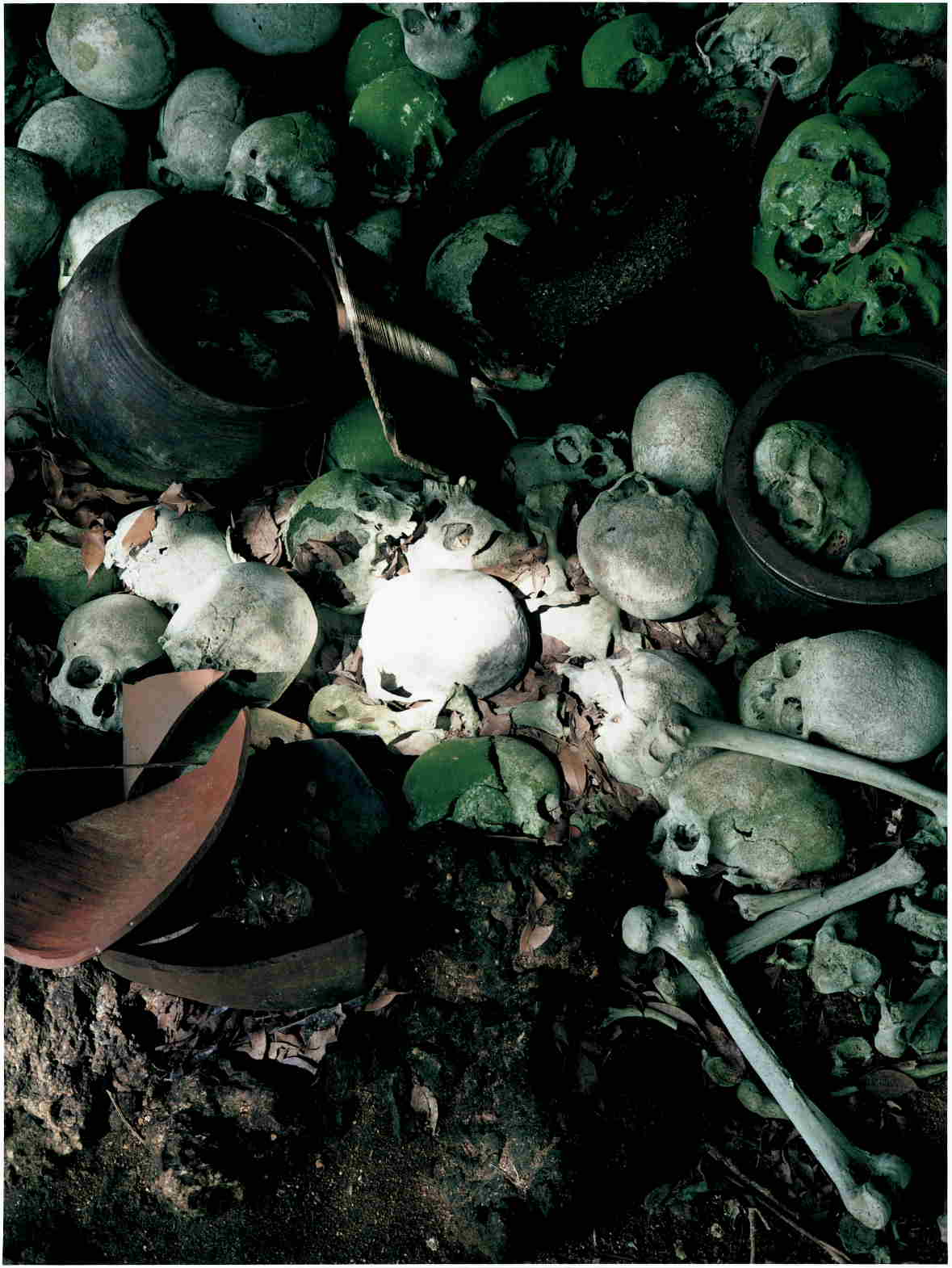

Our body is formed of blood and a bone, but I look in own skull directly and cannot really watch it. And the physical part supporting us intertwines with each other complicatedly and cannot take temperature of the bloodstream to join them together.

But, for example, through a film and the CT scanning of the X-ray, we may see through breathing for hot blood and the existence of a big bone forming oneself a little and may confirm the existence.

I represent ancestral DNA which came over with the Kuroshio Current forming oneself from the root like radiography and take it, and the confirmation of being myself will continue working by laminating them one by one.

I represent even one piece exactly much and take it, and, for scenery to laminate, I pass away on a marine way.

闘牛島・徳之島

徳之島の闘牛を見る時、僕ははるか昔の自らの祖先の熱いDNAの存在をはっきりと感じ取ることができる。闘牛は太平洋の彼方より、熱い黒潮の流れに乗って、僕たちの祖先と共にやってきた僕たち自身の姿だ。僕たち祖先は、互いに全力でぶつかり合う牛たちの姿に、自らの欲望や願いをまるごと託し、彼らに宿る、測りしれない「力」や「美」をわがものにしようとしてきた。

僕たちのお身体は、血と骨で形成されているが、実際には、自らの頭蓋骨を直接覗き見ることはできない。そして、僕たちを支えている身体の部分は複雑に絡み合い、それらを繋ぐ血流の温度を測ることはできない。

だが、たとえばレントゲン写真のフィルムやCTスキャンを通してなら、僕たちは自らを形作っている熱い血や太い骨の存在を、その息遣いを幾ばくかは透視できるかもしれないし、その存在を確認することができるかもしれない。

僕は、自分自身を根底から形作っている、黒潮と共にやってきた祖先のDNAを、X線撮影のごとく写し撮り、それらを一つ一つ貼り合わせることで、僕自身であることの確認作業をし続けていくだろう。

一枚でも数多く正確に、写し撮り、貼り合わせる風景を求めて、僕は海上の道を往く。

桑嶋維

“Bullfighting to live”

Contributor : Wahei Tatematsu

-from Asahi Newspaper Company-

A cow is a quiet animal. The thing to eat fights with grass and cereals and defeats a partner and does not eat the thing which I defeated.

If a cow fights, it is for a human being. It is substitute struggle.

Most of the struggle is some kind of substitution if they think. The soldier exchanging the life in a battlefield fights in substitution who who is more for oneself. The public excited at boxing and K-1 makes a pretext of a player fighting in substitution what it is. A devil begins to be blurred by what time of times from the public openly if there is not a thing to give in substitution. It is the ruin of it that is the community.

I thought about such a thing in spite of being a chestnut in a page of collection of photographs “bullfighting island Tokunoshima”.

At first a sentence of Kazuya Fukuda is good. “The intuition called 臨在 of the death that I learned when I set foot in Tokunoshima for the first time was not overturned till the last”. But it should be called the smell of the dead person of the dead person rather than a smell of the death

Both the life and the death are open, and the southern island smells of the death in じその light when live vivid brightness rises. The reason why I am pulled in the southern island is the neighborhood.

There is sumo in Oshima, Amami, and there is bullfighting in Tokunoshima. Since it is a cow to fight as human substitution, naturally it becomes severe. I think that there is a settlement called the parent and child sumo in the root when I watch sumo of Oshima, Amami while naturally being a fight with real swords that I strengthened own body. A son fights against father, and father ruptures to a child gradually. I assume time congratulation.

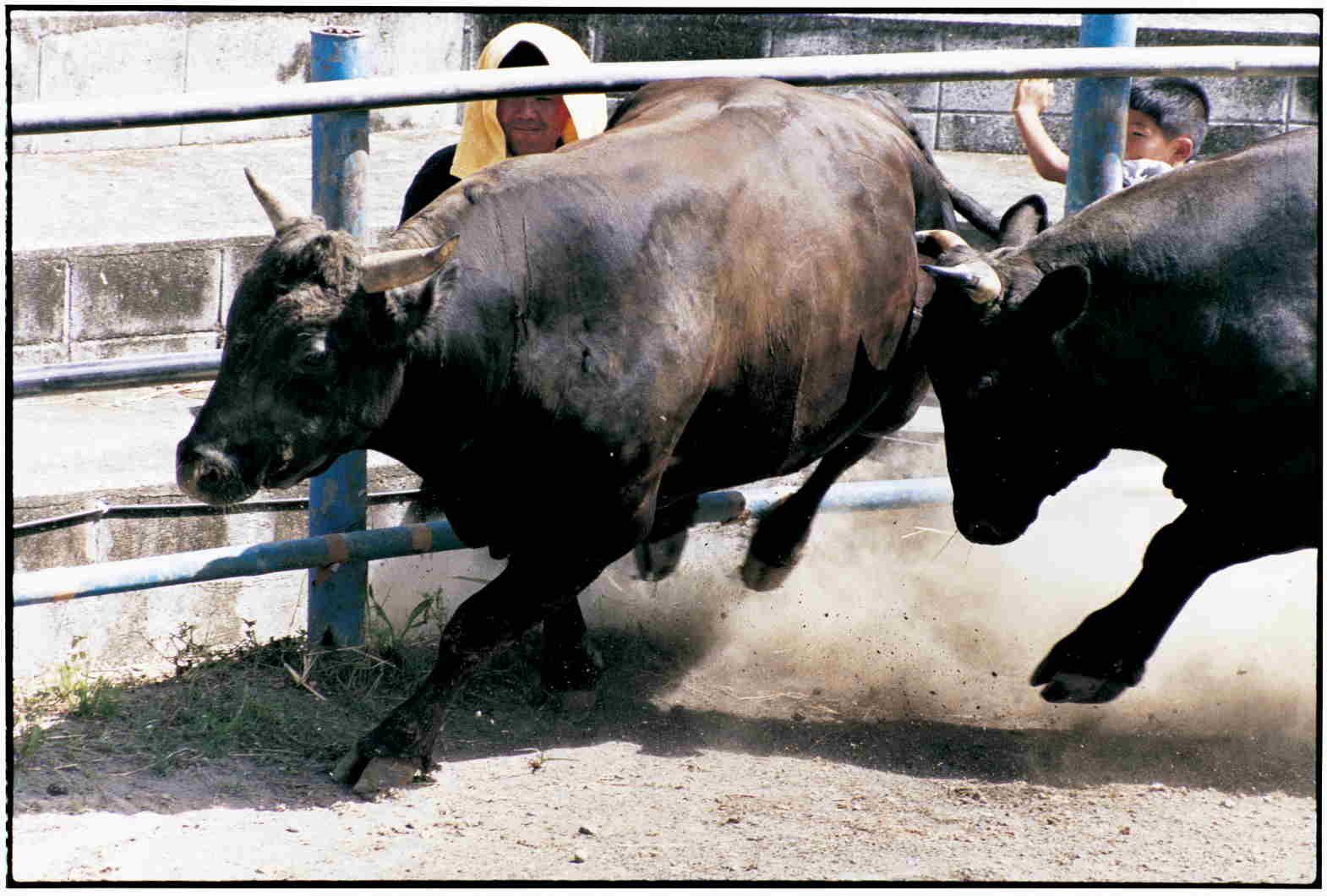

But the bullfighting of Tokunoshima seems to have a pureness to have of struggle brought to a conclusion more not a settlement.

“The cow which won nestles as calm and family and friends who got sick from the victory jump and dance it, and the people letting the omen is dated it, and a child sit go through the condition of the indifference for a loser”

Bullfighting is a thing called the pure crystal of the struggle. I only separate only time for struggle and do not stare at the fight of the cow, and, in the place that I sail up the whole community of the island in a bleached bone and the past when it was and arrested, there is the heaviness of this book.

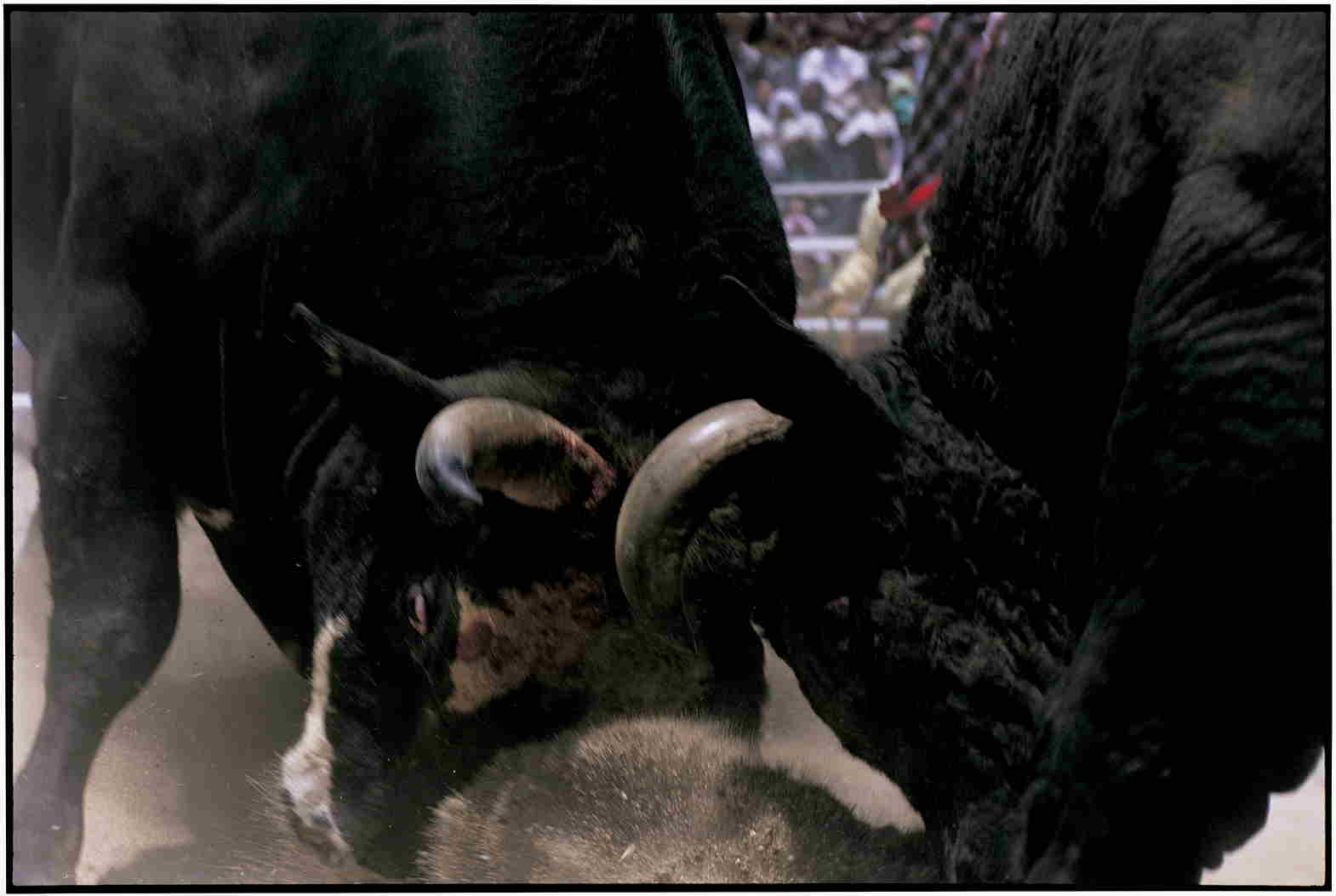

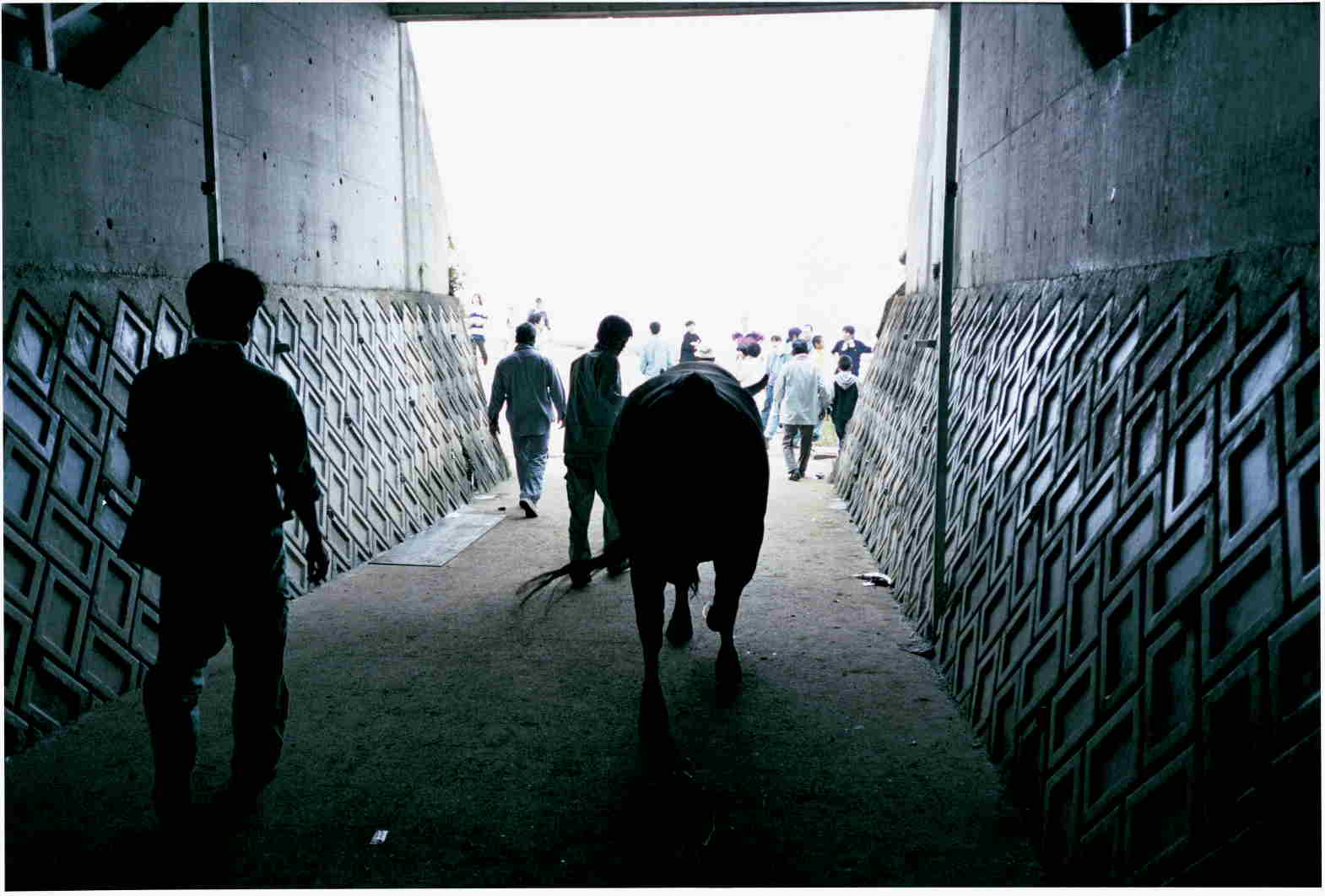

Without struggle, youths do not stay in the island. Bullfighting is the identity of the islander. The wound where a cow and the blood fighting with a photograph of Tsunaki Kuwashima drip is vivid, but, as for me, two men like scenes pulling each cow at the shore. One is a boy and pulls the cow which added a rope to a nose in the way that it is quite important. Although age is unknown, another one squats down by oneself and the cow watches it towards the sea and stands. It is a casual everyday scene, but close air drifts between a cow with a human being and lets you feel a thing called the eternity.

Tokunoshima does not have such a scenery if there is not bullfighting. There is not the cow, too, and there is not the youth, too. It is scenery to shiver with, but is the reality of the island of most depopulation.

In addition, around one cow, there is the photograph that boys pose proudly. It seems to be a team since I wear the clothes that it is full of the same black. It is strange for some reason that only a cow is expressionless in this. I understand well that the community of the island makes ends meet in this way.

In time following towards eternity, the person suffocates if I do not squander it in some one point either.

Therefore It is the desperate working for the bullfighting to be valid in an island, too. Because is a collection of photographs letting understand it well altogether,truely.

There is a contemporary claim. The photographer who I enter and speak of bullfighting, and came over hugs the whole Tokunoshima.

I write this manuscript in an airplane toward Ishigakijima from Tokyo. I transfer with a stone wall and go to Yonagunijima.

When I went for invitation to a ceremony approximately two months ago, people of Yonaguni welcomed you by bullfighting.

生きるための闘牛

評・立松和平 / 「闘牛島・徳之島」

ーアサヒカメラ(朝日新聞社刊)よりー

牛は静かな動物である。食べるものは草や穀物で、闘って相手を倒し、倒したものを食べるわけではない。

牛が闘うとしたら、人間のためである。代理の闘争なのだ。

思えば、闘争はほとんど何かの代理なのである。戦場で命のやり取りをする兵士は、自分自身のためというより、誰かの代理で戦闘をしている。ボクシングやK-1に熱狂する大衆は、代理で闘ってくれる選手に何かを仮託しているのだ。もし代理でくれるものがいなければ、いつの時代でも大衆の中から闘争心があからさまに滲み出してくる。それはつまり共同体の破滅なのだ。

写真集「闘牛島 徳之島」のページをくりながら、そんなことを考えた。

まず福田和也の文章がいい。「徳之島にはじめて足を踏み入れた時に覚えた死の臨在という直感は、最後まで覆されることがなかった。ただ、それは死の匂いというよりは、死人の、死者の匂いといった方がいいのかもしれないが」

南島は生も死もあからさまで、生の鮮烈な輝きが満ちていると同じその光の中に、死の匂いがある。私などが南島にひかれる理由は、そのあたりにある。

奄美大島には相撲があり、徳之島には闘牛がある。人間の代理として闘うのが牛である以上、当然それは苛酷なことになる。奄美大島の相撲を見ていると、当然自らの肉体を鍛えていったあげくの真剣勝負でありながら、親子相撲という和解が根底にあるように思う。父と息子が闘い、いつしか父は子に破れる。その時を慶賀とするのである。

だが徳之島の闘牛は和解ではなく、もっと煮詰められたような闘争の持つ純粋さがあるようだ。

「勝った牛は泰然としてたたずみ、戦勝に酔った家族や仲間たちが飛び込んで来て踊ったり、縁起づけに子供をまたがらせたりする人々は、敗者に対して、我関せずという調子を貫いている」

闘牛は闘争の純粋結晶ということである。その牛の闘いを、ただ闘争の時間だけを切り離して見つめるのではなく、島の共同体全体を白骨となった過去にまでさかのぼってとらえたところに、本書の重みがある。

闘争がなければ、若者たちは島にとどまらない。闘牛こそが、島人のアイデンティティーである。桑嶋維の写真で、闘う牛や血のしたたる傷口も鮮烈であるが、私は海岸で二人の男がそれぞれの牛を引いている光景が好きだ。一人は少年で、鼻に綱をつけた牛をいかにも大切そうに引いている。もう一人は年齢不詳ながら自らはしゃがみ、牛は海の方を見て立っている。なにげない日常の光景なのだが、人間と牛との間に親密な空気が流れ、永遠ということを感じさせる。

もし闘牛がなかったら、徳之島にはこのような風景はない。牛もいないし、若者もいない。それはぞっとする風景なのだが、おおかたの過疎の島の現実である。

また一頭の牛を囲み、少年たちが得意げにポーズをとっている写真がある。同じ黒ずくめの服装をしているからには、チームらしい。この中で牛だけが無表情なのが、どうもおかしい。こうやって島の共同体が成り立っているのだなと、よくわかるのである。

どこか一点でも蕩尽をしなければ、永遠に向かってつづいていく時間の中で、人は窒息してしまうのである。

だから闘牛も島で生きるためのひっしの営みだ。全体でそのことをよくわからせてくれる写真集なので、まことに

今日的な主張がある。闘牛を入り口にしてやってきた写真家は、徳之島全体を抱きしめているのだ。

私は東京から石垣島に向かう飛行機の中で、この原稿を書いている。石垣で乗り換えて与那国島にいく。

2カ月ほど前、援農隊三十周年記念式典のために行った時、与那国の人たちは闘牛で歓迎してくれたのだった。

(たてまつ・わへい 作家)

立松和平 たてまつ わへい

栃木県宇都宮市生まれ。

主な受賞歴

1970年 – 『自転車』で、第 1回早稲田文学新人賞

1980年 – 『遠雷』で、野間文芸新人賞

1985年 – アジア・アフリカ作家会議「若い作家のためのロータス賞」

1993年 – 『卵洗い』で、第 8回坪田譲治文学賞

1997年 – 『毒 – 風聞・田中正造』で、毎日出版文化賞。

2002年 – 歌舞伎『道元の月』の台本で、第31回大谷竹次郎賞。

2007年 – 小説『道元禅師』で、第35回泉鏡花文学賞。

2008年 – 小説『道元禅師』で、第 5回親鸞賞。

“Bullfighting Island Tokunoshima”

Contributor : Eiji Sakagawa

-“Commercial Photo”(Japanese magazine)-

The eyes of this refreshed photographer

Have you already come through anything now?

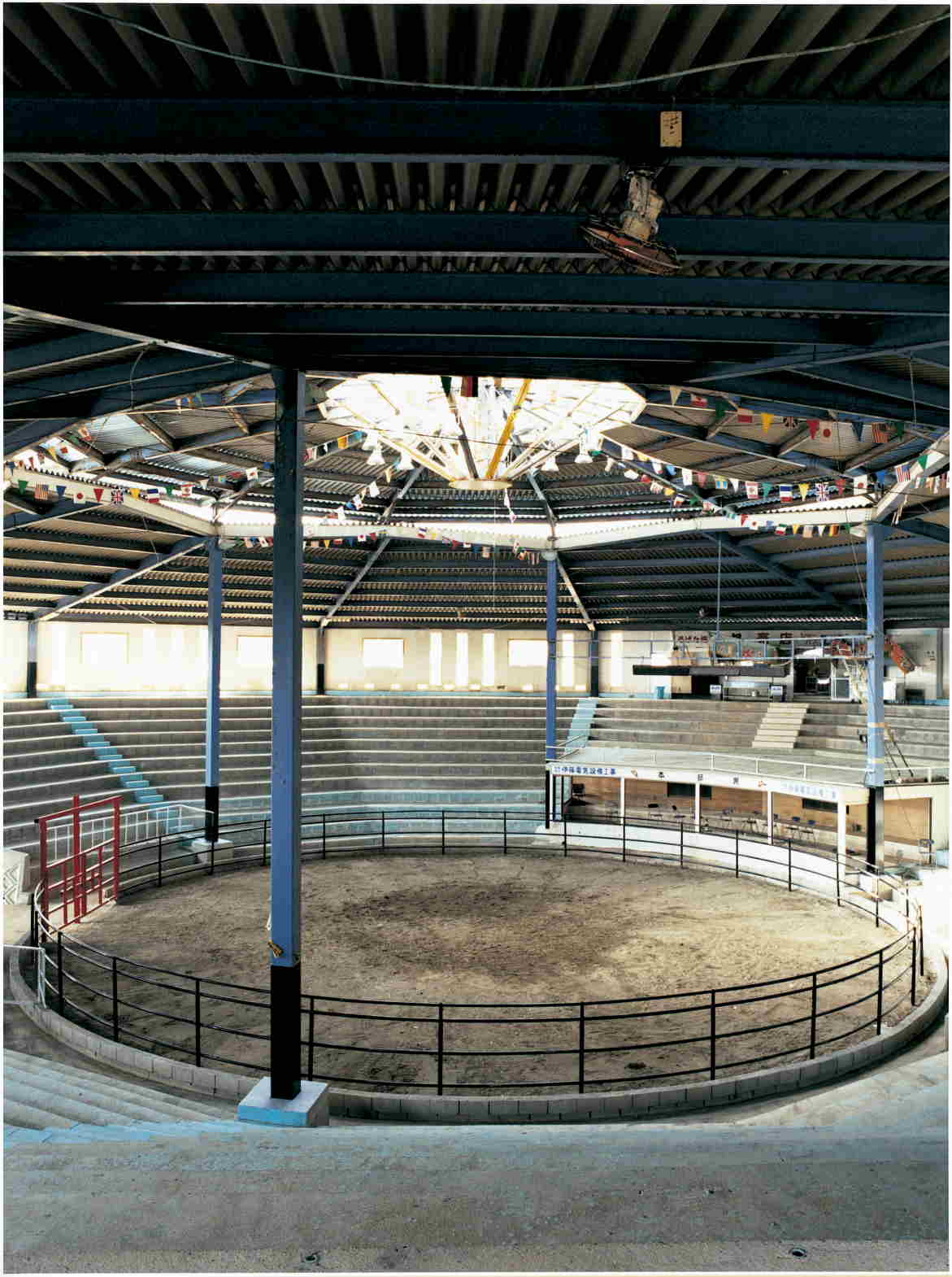

Kagoshima is a collection of photographs which handled the bullfighting that is an island next to Oshima, Amami, traditional culture of Tokunoshima.

I finished looking and have felt it. That if a collection of these photographs was according to title, a photograph of the conflict of a ferocious black big cow throughout, it is ordinary 100 made with only the contemplation of the writer that the collection of these photographs happens quite often

It was not to have changed at all.

A reason at the positions where a collection of these photographs is rare is that Tokunoshima is talked about well while running after violent bullfighting. Tokunoshima comes very much.

It was durability distance for the object of the photographer that I turned up a page several times, and noticed that a collection of such photographs would come out why.

The side where the side to take is taken is a natural posture exceedingly whether the person of the island is tolerant or whether a photographer creates a feeling of relaxation. And it was eyes of Tsunaki Kuwashima where what loved Tokunoshima and a person of the island came to that was more splendid.

It is the thing which a smell of the death and the sign that split finely, a thing such as the miserable air follow to a thing having a game cock, a dogfight, a letter “to fight” called the bullfighting, but there is hardly never it to a photograph of Tsunaki Kuwashima. An exchange of courtesies of the refreshing heat of people who concentrate on it every excitement and festival of the delight when slim of living people of the quiet land which it is other districts of Japan to come out and has been about to already lose. It is a human figure singing in praise of, “I live” while tasting relaxed time. Therefore I was able to see a figure of the working of the person of the south island strangely happily though it should be a collection of photographs of the bullfighting.

The look of the photographer called Tsunaki Kuwashima feels like hiding possibility to refresh the horizon of the collection of this kind of photographs.

A game of the bullfighting that I caught from under the side of the audience. A shadow of cycad piling on top of the ground. The look of the boy of the half-finished time. A line of blood streaming down the body of the cow like lava. The classroom where there is nobody staying of the heat after school. Time and the sea which stopped and the person who take a nap. It is delicious and is piled up without losing weight without becoming heavy, and a technique and sensitivity are put all together with it.

Have the eyes of this photographer already gone through anything?

This is because it feels like taking a photograph of the monochrome by a color.

There was not normally it to his photograph though it was the thing which produced somewhere cloudiness when power entered the shoulder when the person who took a commercial photograph became such a photograph and it was juicy and dried too much.

It looked fresh to my eyes.

Arrangement and the layout are good, too.

「闘牛島 徳之島」

坂川栄治(さかがわ えいじ)

写真:桑嶋維 文:福田和也

ーコマーシャル・フォト(玄光社) 2005年7月号掲載ー

すがすがしいこの写真家の視線は

もうすでに何かを通り抜けてきているのだろうか

鹿児島県は奄美大島の隣の島、徳之島の伝統文化である闘牛を扱った写真集である。

見終わって感じたことがあった。それはもしこの写真集がタイトル通り、猛々しい黒い大きな牛のぶつかり合いの写真に終始していたとしたら、この写真集はよくある作家の思い入れだけで作られた凡百なものと

何ら変わらないものになっていただろう、ということだった。

この写真集が稀有な位置にある理由は、荒々しい闘牛を追いかけていながら、しっかり徳之島が語られていることだ。とても徳之島が伝わってくるのである。

どうしてこういう写真集が撮れるのだろうと幾度かページをめくって気が付いたのは、写真家の対象に対する距離の持ち方だった。

島の人がおおらかなのか、それとも写真家がそのリラックス感を作り出しているのか、撮る側も撮られる側もいたって自然体なのである。そして、それ以上に素晴らしかったのは、徳之島とその島の人を愛しているというのが伝わってくる桑嶋維の視線だった。

どうしても闘鶏、闘犬、闘牛という「闘う」という文字が付くものには、死の匂いやささくれだった気配、うらぶれた空気のようなものが付いてまわるものだが、桑嶋の写真にはそれが全くといっていいほどないのだ。写っているのは、日本の他の地方ではもう失いかけているのどかな土地の生きる人たちののびやかさと、興奮と歓喜のまつりごとに集中する人たちのすがすがしいまでの熱の交歓。ゆったりとした時間を味わいながら「生きる」ことを謳歌する人間の姿である。だから闘牛の写真集であるはずなのに、私には南の島の人の営みの姿が妙に幸せに見えてしょうがなかった。

桑嶋という写真家の眼差しは、この手の写真集の地平を新たにする可能性を秘めている気がする。

観客の脇の下から捉えた闘牛の試合。地面に折り重なるソテツの影。中途半端な時期の少年の眼差し。牛の体に溶岩のように流れる血の筋。暑さの残る誰もいない放課後の教室。止まったような時間と海と昼寝をする人。いずれも技術と感性が、重くならず軽くならずうまく重なり合わさっている。

この写真家の視線は何かをすでに通り抜けてきているのだろうか。

カラーでモノクロームの写真を撮っているような気がするからだ。

普通ならコマーシャル写真を撮っている人は、こういう写真になると肩に力が入ったり、水分が多かったり、乾き過ぎたりと、どこか濁りを生じるものだけれど、彼の写真にはそれがなかった。

私の目にはそれが新鮮に映った。

並べ方とレイアウトもいい。

坂川栄治 さかがわ えいじ

装丁家・アートディレクター。

1952年北海道生まれ。雑誌『SWITCH』の創刊に携り4年間アートディレクションを担当。その後坂川事務所を設立。書籍の装丁だけでなく、広告・PR誌・CD・映画・空間デザインのディレクションをするなど幅広く活動している。 1993年講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。代表作に吉本ばなな『TUGUMI』、ヨースタイン・ゴルデル『ソフィーの世界』、J.D.サリンジャー/村上春樹訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』など。今まで手掛けた装丁本は3000冊を超える。文章家、写真家としても活躍し、著書に『写真生活』(晶文社)、『遠別少年』(光文社文庫)、『「光の家具」照明』(TOTO出版)、『捨てられない手紙の書き方』(ビジネス社)。