SHUAN

THE COLOR OF BLOOD

朱殷

Shuan

If it weren’t for the fact that we prevailed over 400 million brothers whom we turned into rivals, none of us would have made it into this world at all.

Today, seven billion heartbeats representing the seven billion victors in this miraculous struggle echo around the globe.

Without realizing it we have become numb to the series of fortunes that is our continued presence on this planet, and, unable as individuals to gain any real sense of our own existence.

All our lives we repeat these contradictions, harming others and even ourselves in the process.

Animals whose will to live is so strong we are prepared to fight for it, we cling to this life we have won as proof of our status as victors.

The world appears to be colored brightly with people of all manner of skin,hair and eye color, but underneath, everything is the color of the blood that flows through us all.

It is this color alone that god gave to all living things without distinction, and this color alone that deserves to be called the one, absolute color.

Color exists only where light shines.

Of the countless color in the spectrum between pure white and pitch black,I want to cast loose those colors that are mine alone.

And yet I wonder:

Will the colors I see appear the same to you ?

Tsunaki Kuwashima

Shuan (朱殷) : The blackish red color of drying blood.

朱殷

四億もの同胞を敵に回して勝たねば、僕らはこの世に生まれてくるこ とはできなかった。

奇蹟の勝利者たちは、この地球上に六十億の鼓動を響き渡らせている。

生きているという幸運の連続にいつしか麻痺してしまった僕らは、 自らの存在を個々で実感することができず、常に他者を必要としている。時に異質なモノを全て排して他と群れを成し、時に自分だけの存在 意義の手掛かりを捜す為に他と競い合う機会を窺う。

僕らは他者や自分までも傷つけながら、この矛盾を繰り返す。勝利者の証として命を獲た僕らは、闘うまでに生を欲する動物だ。

肌や髪、瞳に様々な色を持つ人々で世界は鮮やかに着色されている ように見えるが、その下地となっているのは、僕らの内を流れる血の 色だけなのだ。

その色こそが、生きとし生けるもの全てに分け隔てる ことなく、神が与えし唯一の色-絶対色-というべきものである。

光り射す場所にしか色は存在しない。 真っ白と真っ黒との間に閉じ込められた無数の色の中から、自分だけ の色を僕は解き放したい。

僕が見ている色は、君の瞳にも同じに映るのだろうか。

桑嶋維

Interviewed from “ZOOM magazine”

by Satomi Itai

Born in Tokyo in 1972, Tsunaki Kuwashima, who was then studying in London about PV production and advertising know-how, encountered a video in 1999.

The video displayed the images of “bullfighting” in Japan. Kuwashima thought, “I should not be wasting my time staying outside Japan ! “

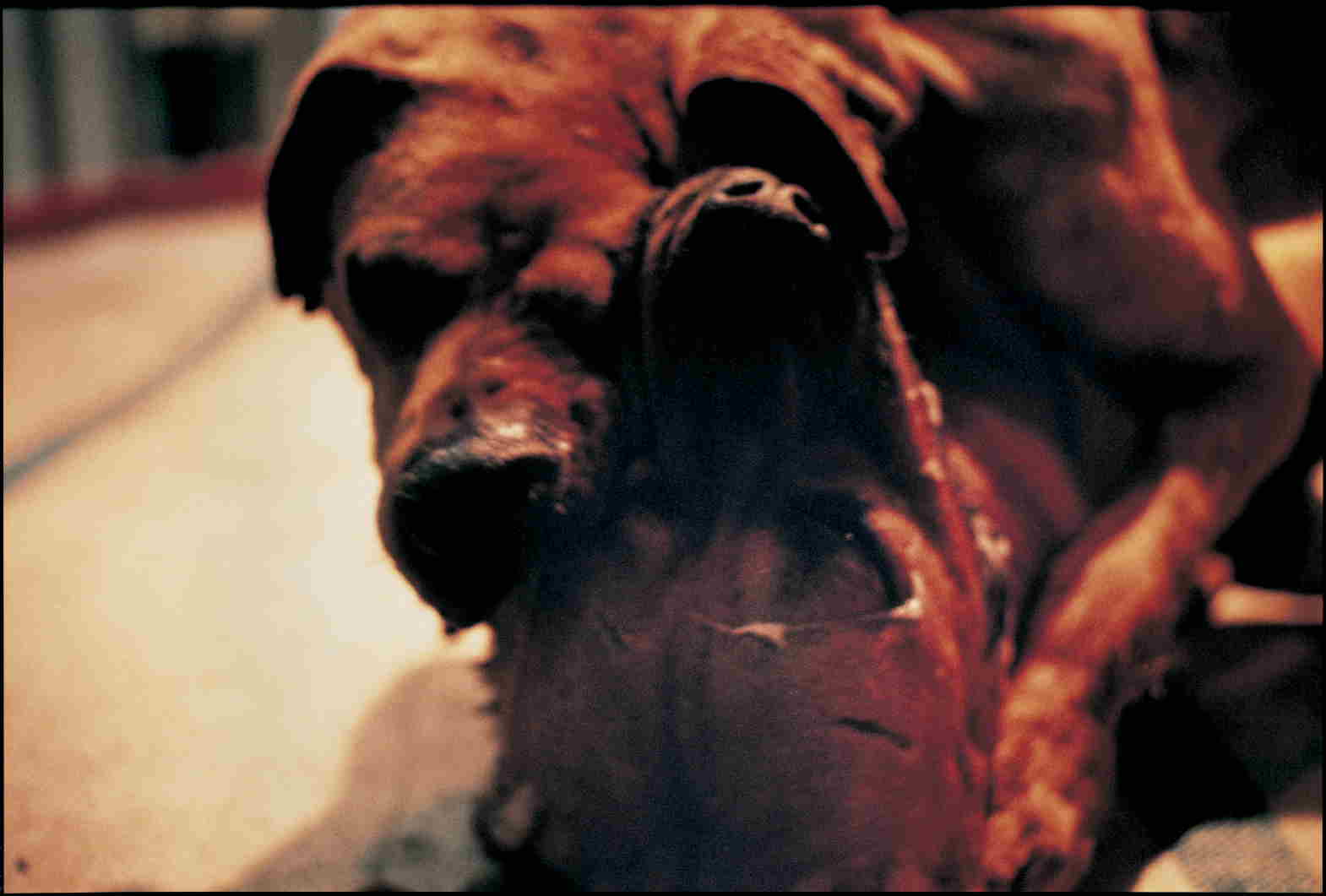

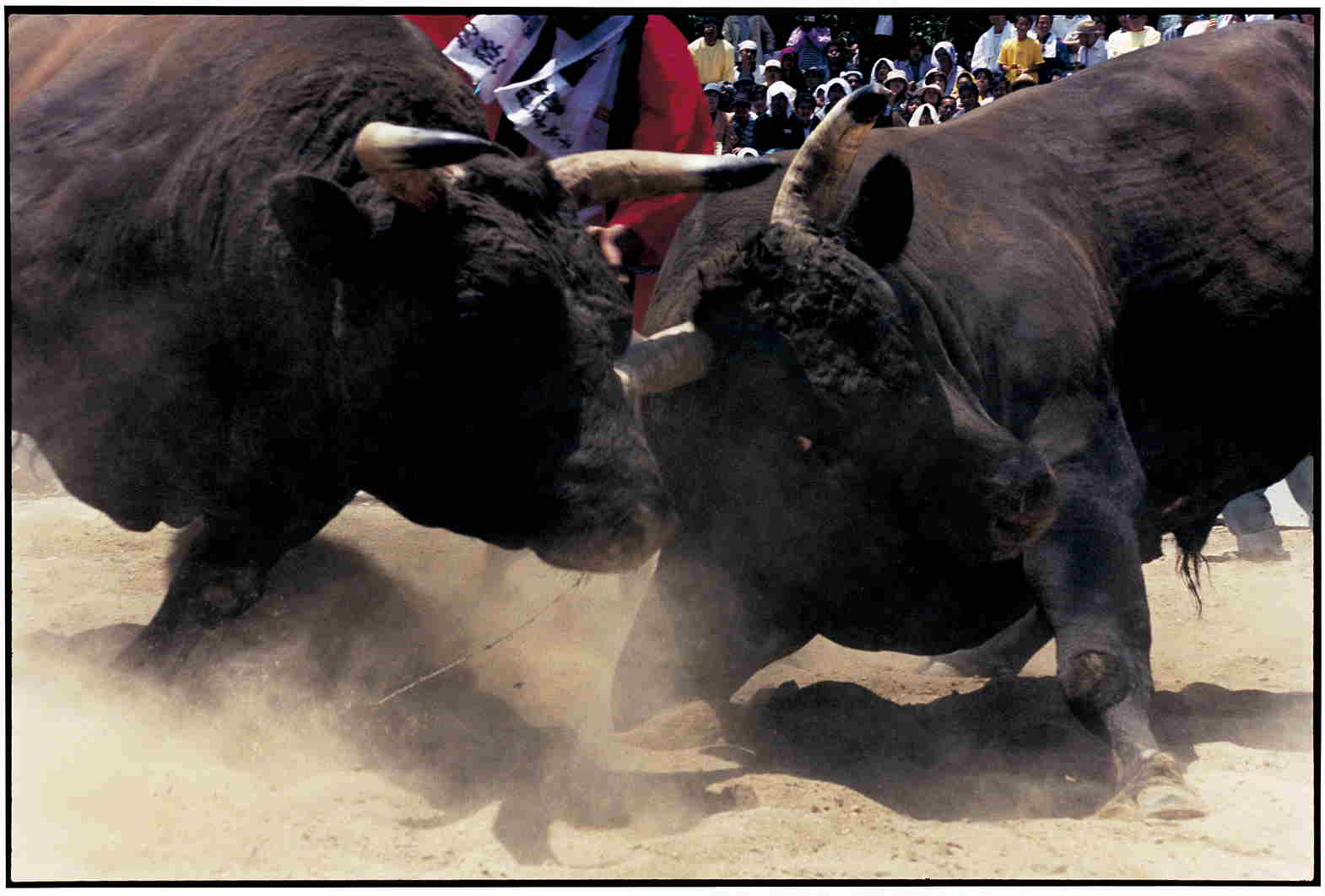

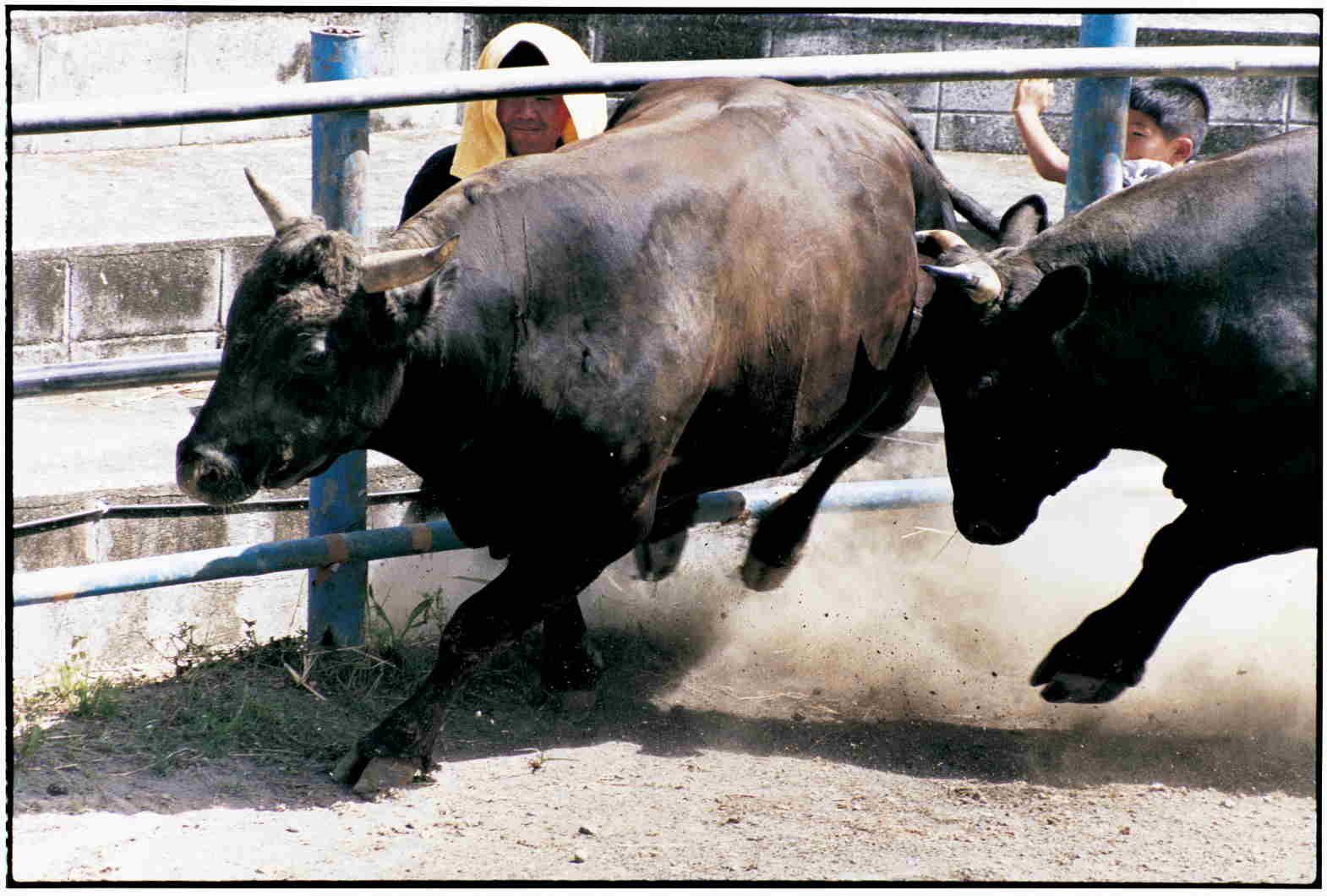

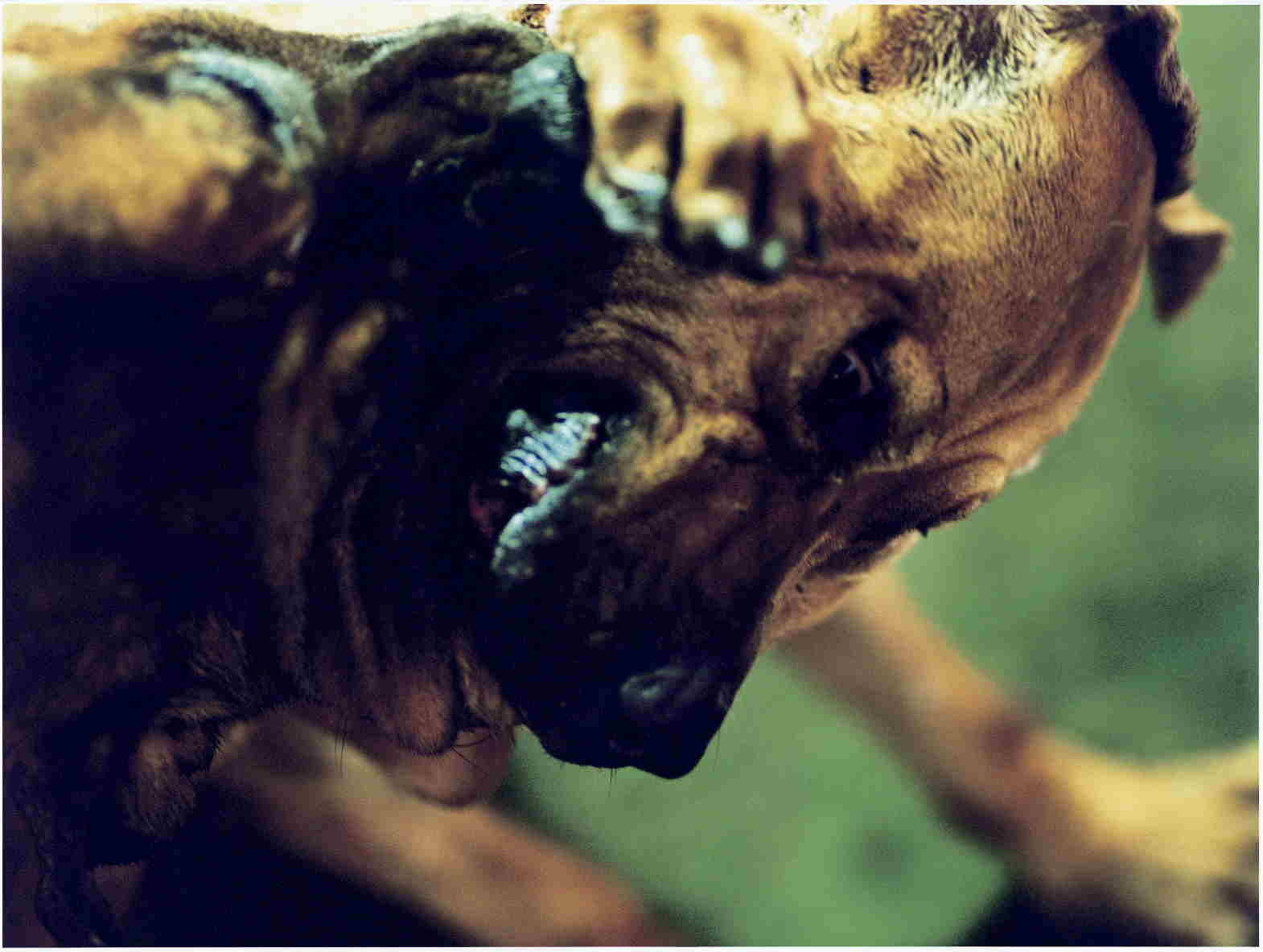

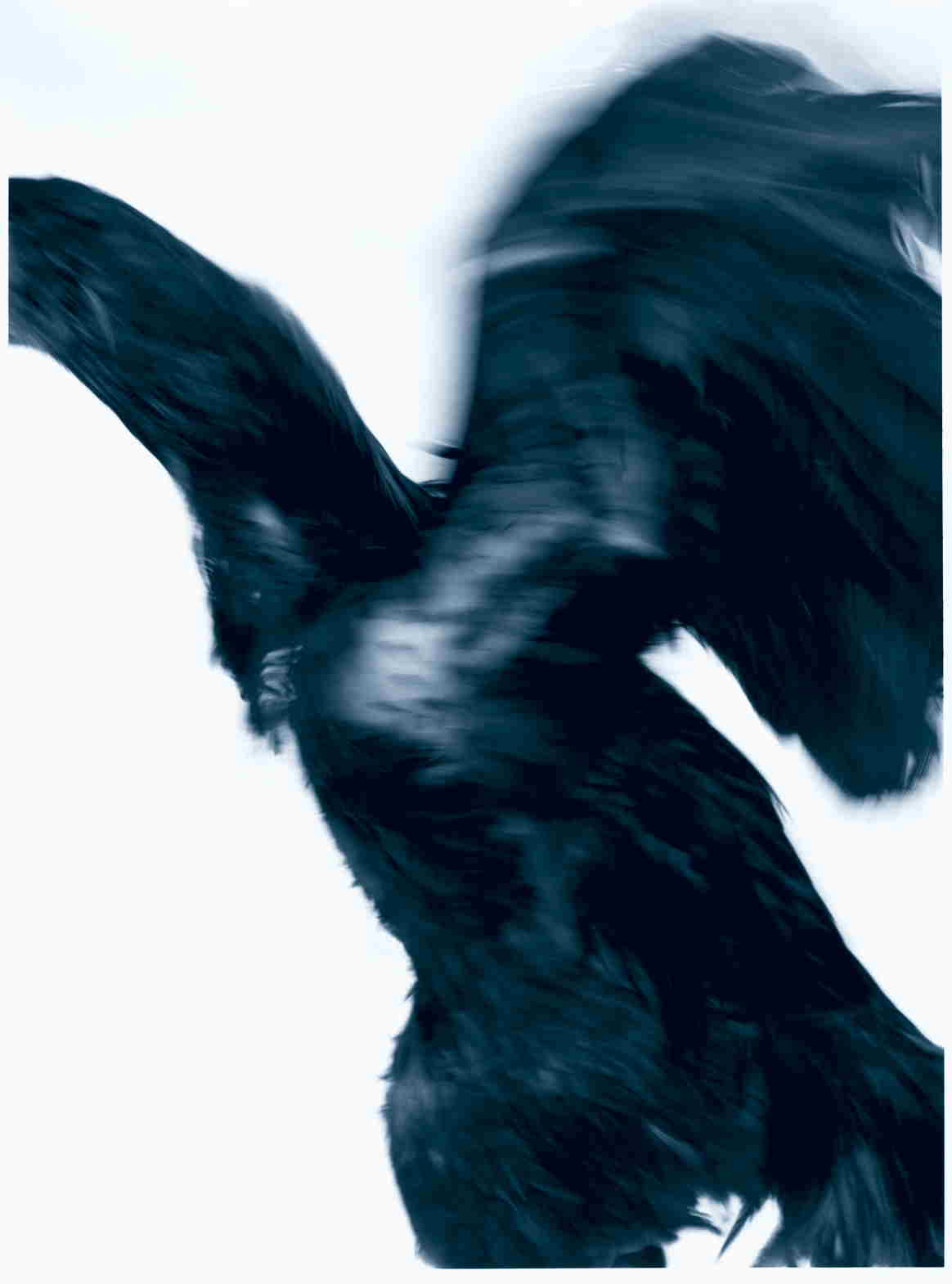

Stunned by the video, Kuwashima moved back to Japan. He was drawn into bull-fighting, dogfighting, and cockfighting, events which excite everyone in the vil- lage, from children to the elderly, and entered into the depths of the world of primitive “ vermilion “ and its beautiful spirit.

This year, Kuwashima published a book of photographs titled “ Shuan “ (fighting dance in vermilion)that is comprised of photographs he has taken over seven years.

Kuwashima boldly and directly shows in the book, without reason, logic, or intrusiveness, the simple and unversal truth that “ To live is to fight”, through capturing tenaciously fighting animals, the proud people involved in such fights, boxers, and scenes of childbirth.

Zoom: I assume that people’s reactions to your photographs differ : some are glued to your photographs, while some have an aversion to them.

Perhaps half and half, I think. I do not mind if some people have an aversion to my photographs. I would rather hope some feel that way.(Laugh)If someone sees my photographs and says, “Poor thing ! “ or “ Animal cruelty ! “ and then, gets home and goes to bed without feeding their pets, that would be more scary, really. There are a lot of contradictions like that in the world around us, aren’t there ? I think that ideas about what is love are the issue.

ZOOM: What is “ fighting “ for you ? What attracts you to it ?

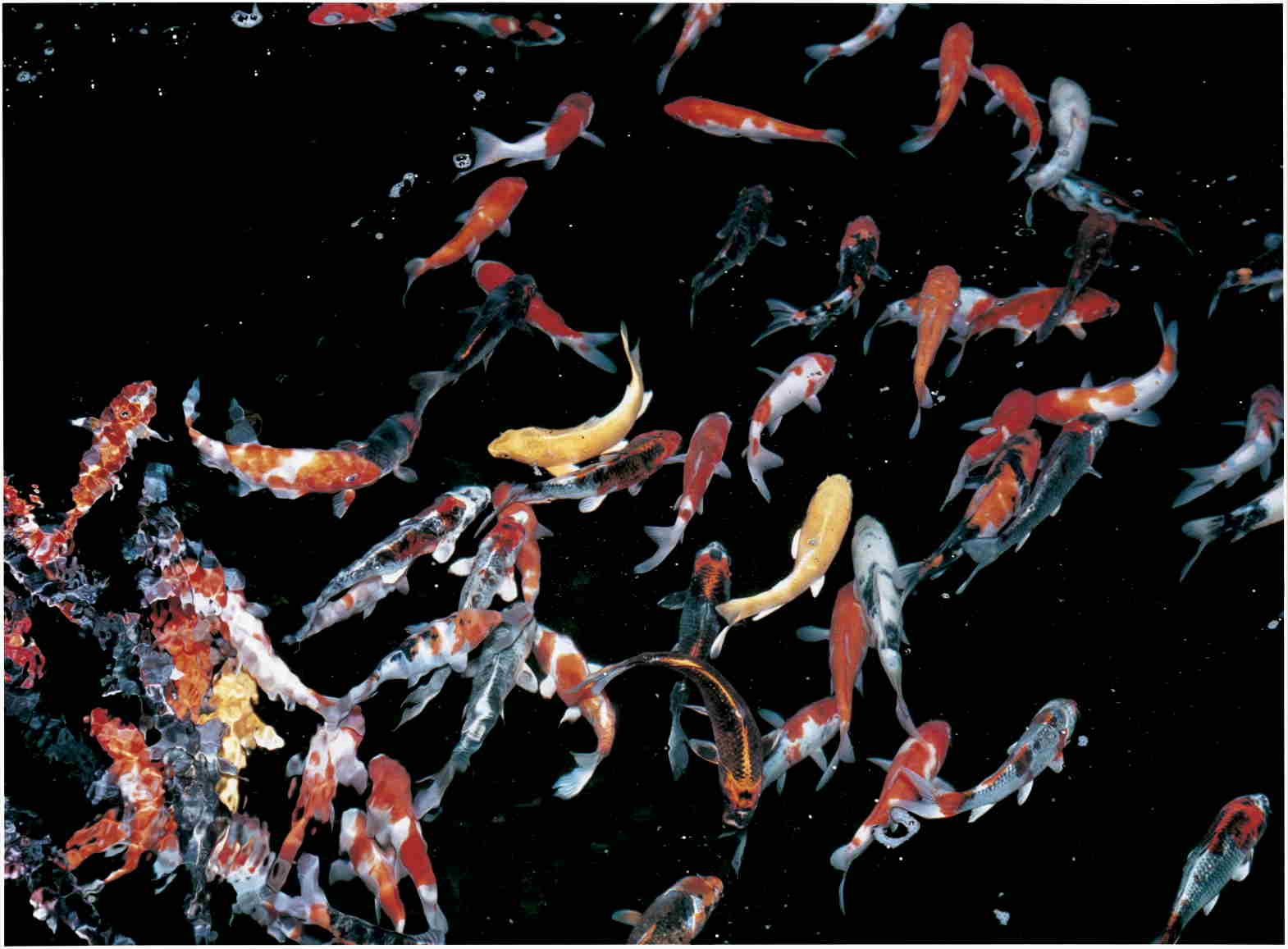

At the very moment when we were one in the hundreds of millions to be born into the world, our days of fighting or competition start.Yet, in a world without any frills at all, such as blood verses blood, or instinct verses instinct, something are conveyed in a very straightforward manner.Fighters are the chosen ones.Some bulls are chosen to fight and the rest are not. It is already decided at the genetic level.(the same applies to dogs and cocks. Nishikigoi, ornamental carp, are sorted out when they are fry.)It is the same for humans: the fighter’s blood in them naturally stirs to fight. To become a champion among those fighters is really something. I think that people are drawn to the fighter’s instinct to live and protect something important, as well as, to the simple world of raw clashes.

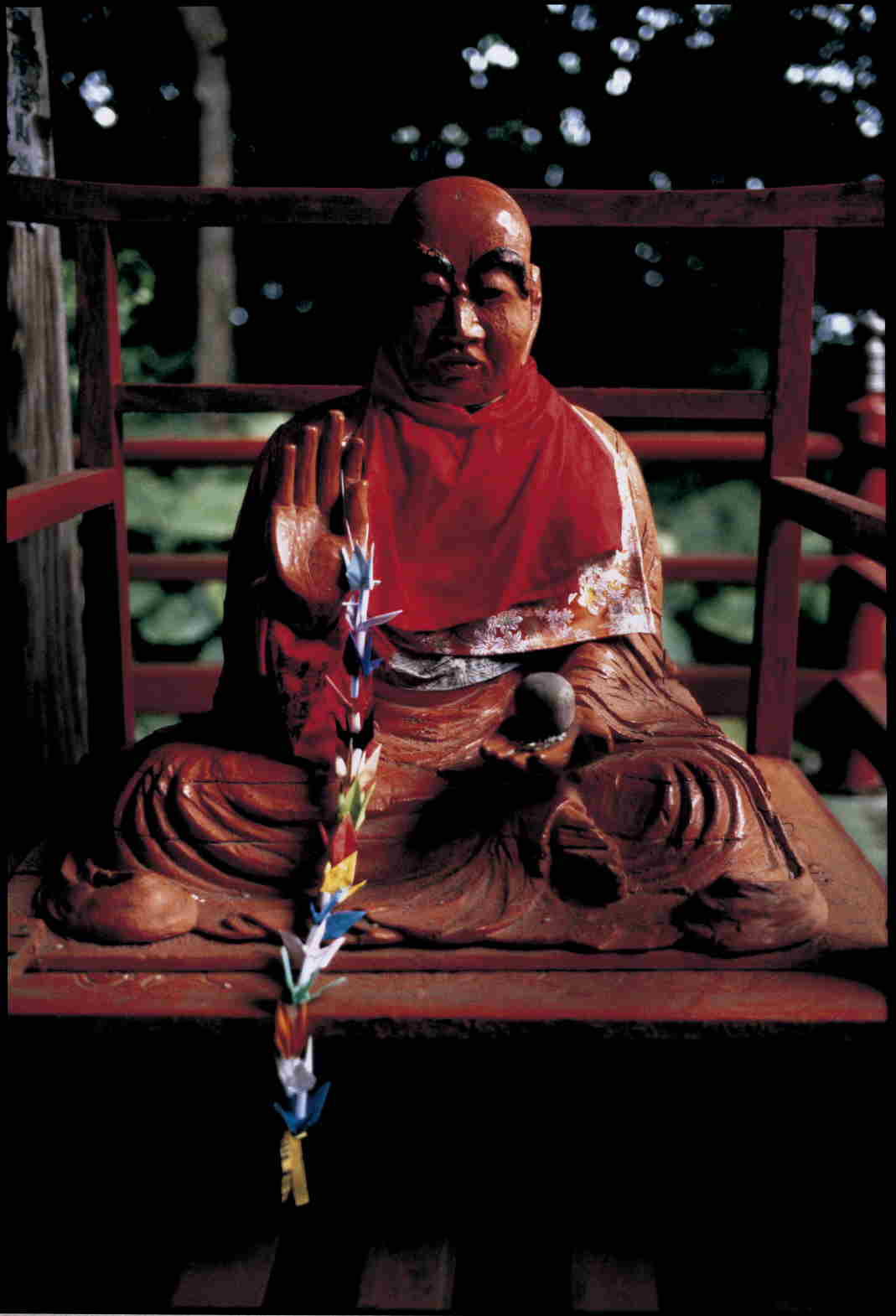

ZOOM: Animal fights exist all over the world. Are Japanese animal fights unique ?

In Latin America where gambling is more widespread, many people think of a fighting animal as a tool. In Japan, spirituality is emphasized no matter what hap- pens. The relationship of complete trust between an owner and his or her animal, respect for the opponent, gestures valuing courtesy, and the sense of tension loke sacred ceremony are very unique to Japanese fighting. Our Japanese ancestors, who believed living in harmony was a virture, have expressed themselves through that uniqueness since early times. As such, Japan’s time-honored and unique aesthetic feelings are worth watching carefully.

ZOOM magazine

ZOOM magazine the first Fine Art International Photography Magazine since 1970 Milan, Italy.

雑誌「ZOOM」より

インタビュアー:板井里美

1972年東京生まれの桑嶋維は、当時ロンドンでPV制作や広告のノウハウを学んでいたが、1999年、あるビデオと出会う。

そのビデオには日本の「闘牛」の映像が映し出されていた。桑嶋は、「日本の外にいて時間を無駄にしてはいけない」と思った!”

そのビデオを見て唖然とした桑嶋は、日本に戻った。闘牛、闘犬、闘鶏など、子どもからお年寄りまで村の誰もが熱狂する競技に引き込まれ、原始的な “朱 “の世界とその美しい精神の奥底に分け入っていった。

今年、桑嶋は7年にわたって撮りためた写真をまとめた写真集『朱殷』を出版した。

粘り強く闘う動物たち、その闘いに携わる誇り高き人々、ボクサーたち、そして出産の風景など、「生きることは闘うこと」というシンプルで普遍的な真理を、理屈や押しつけがましくなく、大胆に直視している。

ズーム:あなたの写真に釘付けになる人もいれば、嫌悪感を抱く人もいる。

おそらく半々だと思います。私の写真に嫌悪感を抱く人がいても気にしません。むしろ、そう思ってくれる人がいてほしい(笑)!「動物虐待だ!」と言って、家に帰ってペットに餌をやらずに寝てしまう人がいたら、そっちの方が怖い。

私たちを取り巻く世界には、そういう矛盾がたくさんありますよね。愛とは何かという考え方が問題だと思います。

ZOOM: あなたにとって「戦う」とは何ですか?何に惹かれるのですか?

血と血とか、本能と本能とか、そういう飾り気のない世界では、とてもストレートに何かが伝わってくる。それはもう遺伝子レベルで決まっていることなのだ。(犬も鶏も同じである。観賞用の錦鯉は稚魚の時に選別される。)人間も同じで、ファイターの血が流れている。その中でチャンピオンになるというのは、本当にすごいことなんです。生身のぶつかり合いというシンプルな世界だけでなく、大切なものを守ろうとする闘争本能に人は惹かれるのだと思います。

ZOOM: 動物の喧嘩は世界中にある。日本のケンカは特殊なのか?

ギャンブルの盛んなラテンアメリカでは、闘う動物を道具として考える人が多い。日本では、何があっても精神性が重視されます。飼い主と動物との間の完全な信頼関係、相手への敬意、礼儀を重んじる所作、神聖な儀式としての緊張感などは、日本独特のものです。和を以て貴しとなすとした日本人の祖先は、古来よりその独自性を表現してきた。このように、日本の古来からの独特の美意識は、注意深く見る価値がある。

ZOOM magazine

1970年にイタリア・ミラノで創刊されたファインアート国際写真雑誌。

ZOOM magazine the first Fine Art International Photography Magazine since 1970 Milan, Italy.

“The violence bared in one-on-one combat.

And yet, not the plastered in fresh blood colour of love.”

Kenji Maruyama

As summed up by novelist Maruyama Kenji’s comment about this book,

the world photographed by Tsunaki Kuwashima completely shatters and

smashes the equivocal image world of gentleness and healing.

For years Kuwashima lent his entire being to seeking out the “ fighting animals”

that are part of regional Japanese traditions, whether bulls, dogs or fighting cocks. His photographs capture “ the visceral instinct to live” that courses through their struggling forms locked in wholehearted combat.

Undoubtedly, he also shoots the “ workings and enterprise” that inexorably link

animal and human, an endeavor that is as strong as the will to hand the genes

for “greatest power “ on to the next generation.

Turning back the stoically monotone cover of this volume and leafing through

its pages reveals the beauty of the selected and honed animals prepared for battle.

The viewer is drawn, page after page, to the end by the overwhelming force

of the “fever”that grips these people who crave victory .

SYUAN is the much-awaited new publication by photographer Kuwashima

who has attracted so much attention in the photographic world and beyond

in the realms of fashion and graphics.

朱殷 / イントロダクション

一対一の闘争における剥き出しの暴力。

その鮮血を塗りつぶせる愛の色は未だにない。

作家・丸山健二(「朱殷」帯より。)

小説家丸山健二が本書に寄せたこの言葉にあるように、写真家桑嶋維 (くわしま・つなき)のとらえる世界は、癒しだ、優しさだ、といった あやふやなイメージの世界を叩きつぶす。桑嶋は古来より伝統文化とし て日本各地で行われてきた闘牛、闘犬、闘鶏等「闘う動物」を一心に追 い続けてきた。そこには全身全霊で闘うものの姿を通じて「生きていく 本能」が写り込んでいる。

そして、そこには「最強の力」を次代に伝えようとする遺伝子の意志 と同じ程の、人間と動物の絆なくしてはありえない「営み」が確かに写 っている。

モノトーンのストイックともとれるカバーをひとたびめくると、闘う べくして

選ばれた動物たちの研ぎ澄まされた美しさと、勝利を渇望する 人間の“熱”が、

圧倒的迫力で見る者を最後まで引っ張る驚くべき一冊。

丸山健二 まるやま けんじ

長野県飯山市出身。1968年以降現在に至るまで長野県在住。

1966年に第23回文学界新人賞を受賞した小説「夏の流れ」が、1967年に

第56回芥川龍之介賞を受賞。

男性作家としては依然として最年少受賞者である。その後1973年「雨のドラゴン」、

1976年「火山の歌」がそれぞれ第9回・第12回谷崎潤一郎賞候補作、1987年「月に泣く」が第14回川端康成文学賞候補作となったが、芥川賞受賞の際の騒ぎが不快だったことを理由に賞はすべて辞退した。

文壇とはほとんど関わりを持たずに執筆を続け、中央からは離れたスタンスと

現代都市文明への批判的視座にある力強い生き方から「孤高の作家」とも形容される。

Extracts from the scene of Designing magazine

“Dezain no Genba”

“To me, photography is like Ukiyoe in the era I live” says Tsunaki Kuwashima.

Although Kuwashima headed to London to let his dream, that is to be a director of music video, come true, he in the end chose photography to to live in.

The mid. 90’s of London is the era that came to alive again with many of talented young creators after a long period of absence with the fresh air.

The town got over the chronic disease of British and was paid off its economical success.

Having chosen the town of London, what Kuwashima was looking for from there?

The fashion photography in 90’s had a big influence from Purple Browse, an independent French magazine that merges Fashion and Art together. By the magazine’s appearance at the least the fashion scene was supported to require professional models or the similar that have perfect body in its photography, the magazine bared to choose just normal looking girls for the fashion photos and blurred the boundary of professional models and the not.

Also the fashion photography was no more deliberate ” fashion ” in the magazine and was just like snapshot cut out from everyday scenes. This anti-fashion style of Purple becamefashionable and supported by many of young photographers, especially Japanese fresh talents, and whirled all the fashion magazines into the style.

Yet, this Purple style could be mandated only for very significant photographers to cope with,as the photos of Purple style can easily look very puny if average photographers did.

I wouldn’t blame any fashion editors to take this style because it could cut expense on shooting off a lot and takes little time to shoot, which is very natural. Sad enough however, you cannot ignore that Japanese fashion editors don’t have enough ability to actually understand what photography is, so that mass-producing photos of this style upon its easiness resulted to give loads of birth of boring poor trash. And beyond that, even poor stylists have got started shooting Fashion! I mean, the notion of fashion photography of Purple style in Japan railed off from its initial purpose and only its easiness started to walk alone in the end.

Well, another result of this style that let photography get closer to people was undoubted though.

But the hope is still here. This kind of situation never last that long.

Fell into the hell, what is waiting for us is just some fresh air, new stream to come.

The photograph that Kuwashima creates would be positioned opposite from the Purple style fashion photos, probably because ha was in London at the time. Based on real technique,

his photography is condensed with the sense of the times and orthbox beauty.

His ultimate ability to mix the classic and keenly captured the feeling of the time seems very refreshing for this era.

” My favorite Ukiyoe artist is Syaraku. His left so many fantastic pieces whereas he appered suddenly and had gone just so shortly. No one clearly knows who he was.It looks okay to me, my name is not a matter as long as my photography lasts.”

Another point of Kuwashima’s photography is that he lives in Yamanashi Prefecture.

He spent his college-hood in Tokyo and then went to London, which means he spent his 20’s in the world’s biggest cities. Now finally he lives in country as Yamanashi wrapped with a nature.

This connotes that photography is now heading to gain both the nature given inspirations and

the city given from simply being inspired by city.

To express a new value by mixing the modern technology with nature is maybe what the next-coming generation like Kuwashima is trying to spesk for. In that sense,

Kuwashima’s creative world is to let us see the possibilities of our new era.

「僕は、写真とは現代の浮世絵だと思うんですよ」と桑嶋維は語る。元々ミュージック・ビデオが好きで、そのディレクターになるべくロンドンに向かったが、彼が最終的に選んだのは、写真であった。九〇年代中頃、ロンドンが久しぶりに才能溢れる若者を世界中に発信した時期であり、慢性化していた英国病を克服し、経済的に繁栄をもたらした時期でもあった。そのロンドンで彼は一体何を学んだのであろうか。

九〇年代のファッション写真は、パリで出版されているインディペンデント雑誌『パープル・ブロウズ』の影響を大きく受けている部分があった。アートとファッションの融合。それまで、少なくともプロのモデルもしくは、それに近いルックスを使って撮影されていたファッション写真の世界で、その辺にいる普通の人々をモデルに起用して、素人とプロの境界線を非常にあいまいなものにした。そして、写真自体も、何らつくり込むことなく、日常の中のロケーションを、まるでスナップ・ショットを撮るような気軽さで撮影している。このスタイルは、世界中の若手フォトグラファー、特に日本の若手フォトグラファーに大きく支持されて、またたく間に雑誌業界を席巻していった。しかし、このスタイルは、本当に優れたセンスを持ったフォトグラファーだけに与えられた特権的なものであって、並のフォトグラファーがやると、ただの手抜きの写真に見えてしまう。たしかに、経費も安くすむし、時間もかからないという雑誌向きのスタイルではあるが、日本のようにまだまだ編集者の写真に対する考え方が甘い状況下では、その手軽さだけが重要視されて、退屈な駄作を大量生産することになってしまった。その果てには、スタイリスト等の素人さえもファッション写真を撮影する結果になってしまった。要するに、パープル的なファッション写真に対する考え方は、日本ではその本質からはずれてしまい、単に手軽さのみが独り歩きする結果となってしまったのである。ただ写真というものを多くの人に広めたという効果は否めないが。

当然のことながら、こういった状況は永くは続かない。末期的な状況に陥ってしまった今、新しい流れが生まれるのは当然といっていいだろう。

桑嶋維の撮る写真は、彼がロンドンに居たこともあるが、このパープル的なファッション写真観とは全く反対に位置しているといっていい。彼の写真は、しっかりとした技術に裏付けされ、その中に時代性と正統的な美学が凝縮されている。ややもすれば古典的といってもいい世界観を絶妙の時代感覚で古臭く感じさせないセンスは、今の状況のような写真業界ではかえって新鮮である。「僕は、浮世絵師の中でも写楽が好きなんです。彼は忽然と現れて、あっという間に消えてしまったけど、多くの傑作を残した。そして、素性もはっきりしていない。僕もそれでいいと思っています。名前はどうでもいいんです。写真が残れば。」

桑嶋維のもうひとつの特徴は、彼が今、山梨県に在住というところである。学生時代は、東京で過ごし、そのあとがロンドンという、世界的な大都市で二十代の時を送り、最終的に到着した場所が山梨という自然に恵まれた場所であったということである。そのことは写真が都市の中からインスピレーションを受ける時代から、自然の中からもインスピレーションを受ける、要するに近代的なテクノロジーと自然とを融合させることによって新しい価値観を表現していこうという世代の主張なのかもしれない。そういった意味で、桑嶋維の表現する世界観に、新しい時代の可能性を感じずにはいられない。

林文浩氏は学生時代から編集業に携わっており、「DUNE」の編集長に就任。著書には「外道伝」をはじめアートブックなどが存在し、東京・白金にあるアートスペース「THE LAST GALLERY」を主宰。過去には、Sofia Coppla(ソフィア・コッポラ)監督の映画「ロスト・イン・トランスレーション」に出演したことがあるなど、多彩な活動を行っている。

1993年に林文浩氏により映像・音声の書籍や雑誌を展開する出版社アートデイズ

から創刊された「DUNE」。宮沢りえが表紙を飾った創刊号から菊池凛子が登場した

2008年の第33号まで約15年間、徹底したクオリティーと妥協のない姿勢で制作されてきた。

「DUNE」にしかできない“カタログ的ではない雑誌“、“本質を伝える雑誌“を追求しており、

ニューヨークタイム誌の”世界のインディペンデント・マガジン“にも選出されている。